Cinéma Muséum – Le musée d'après le cinéma

À ce moment là, pour moi tout a déjà commencé

Entretien avec Barbara Le Maître et Jennifer Varraes

Publié dans Cinéma Muséum - Le musée d'après le cinéma, Éditions Presses Universitaires de Vincennes,

Collection "Esthétiques hors cadre", 2013

Entretien avec Barbara Le Maître et Jennifer Varraes

Publié dans Cinéma Muséum - Le musée d'après le cinéma, Éditions Presses Universitaires de Vincennes,

Collection "Esthétiques hors cadre", 2013

Quand tu réalises un film, tu penses aux images et à l’histoire du cinéma ? tu penses aux images et à l’histoire de l’art (même après coup) ?

—

Pour chaque réalisation, inévitablement, des images font surface. Je dois composer avec. Quand je filme, il m'importe d'avoir conscience que tel plan, tel mouvement de caméra, telle lumière... peuvent avoir une référence artistique. Il y a une filiation que je trouve à la fois rassurante et nécessaire, parce qu'elle responsabilise. Dans leur film « Une visite au Louvre », Straub et Huillet citent une phrase de Cézanne : « Quand on ne sait pas, on croit que ceux qui savent vous obstruent. Alors qu'au contraire, si on les fréquente, au lieu de vous encombrer, ils vous prennent par la main et vous font gentiment, à côté d'eux, balbutier votre petite histoire. » Si j'accepte d'avoir la prétention de faire des films qui ont certaines velléités artistiques, je ne vois pas comment ne pas me sentir responsable des images que j'essaie de créer. Mais j'ai constaté que bien souvent, les références inconscientes sont aussi les plus efficientes.

A ton avis, les films réalisés par des artistes s’inscrivent-ils dans une histoire qui excède celle du seul cinéma, quelque chose comme une histoire générale des images ? C’est que l’histoire du cinéma s’est écrite comme une histoire relativement séparée (distincte de l’histoire de la photographie comme de l’histoire de l’art, par exemple) mais notre temps est peut-être celui d’une sorte de « reconfiguration historique », par laquelle le film s’affranchit de l’histoire spécifique du cinéma (un bel exemple de cela est l’ouvrage de Philippe-Alain Michaud, Le Peuple des images) ? Qu’est-ce que cela change, d’inscrire le film dans une histoire générale des images (qui dépasserait évidemment la supposée spécificité de chaque médium) ?

—

Il est vraisemblable que certains artistes qui font des films soient en dehors du cinéma, parce que leurs réalisations sont visibles en dehors des salles obscures. Qu'ils produisent une histoire qui excède celle du cinéma, je ne le crois pas, parce qu'il me semble que le cinéma fait déjà partie d'une histoire générale des images.

Dans une bibliothèque, il est nécessaire qu'il y ait un rayon consacré à l'histoire de la peinture et des peintres, un autre à la photographie, un au cinéma, etc. Parce qu'il faut bien établir une classification et rendre les documents accessibles. En revanche, on ne déambule pas dans l'histoire des images avec une pareille rigueur. Les choses sont plus hétérodoxes et beaucoup moins faciles à mettre en équation. À mes yeux, l'atlas Mnémosyne de Warburg et le palimpseste que sont les Histoire(s) du cinéma de Godard sont très éclairants.

Penser une histoire générale des images et y inscrire le film, c'est peut-être le renvoyer à ses origines. Je suis attaché à une histoire d'un cinéma qui vient du spectacle populaire, qui est en filiation avec les lanternes magiques des colporteurs, un cinéma qui a longuement tâtonné avant de trouver sa forme institutionnalisée, et qui, même l'ayant trouvée, fuit de toutes parts. Un film comme L’esprit de la ruche, de Victor Erice, pointe cette dimension nomade et populaire. Au début, un camion arrive dans un petit village castillan (et ce début n'est pas sans résonner avec celui des Harmonies Werckmeister de Bela Tarr). Dans le camion, il y a une promesse : le film Frankenstein de James Whale. Tous les enfants du village l'attendent. Et c'est dans une petite salle des fêtes que la promesse prométhéenne adviendra. Ils l'attendaient avant que le camion arrive, grâce à de petits signes, des objets transitionnels, comme disait Winnicott, qui créent le désir et entretiennent la promesse. Le signe le plus visible, parce que le réalisateur le suggère subtilement, est une affiche du film. Pour les enfants du village, le film avait certainement dû commencer par cette affiche, doublée du bouche à oreille qu'un aussi petit village ne pouvait exclure. Quand je vois un ou quelques photogrammes d'un film, épinglés à l'entrée d'une salle de cinéma, ou dans une revue, ou lorsque je vois des extraits sur Internet, il y a encore quelque chose de cette promesse. Et à ce moment là, pour moi aussi, le film a déjà commencé.

Tu montres tes films dans des salles de cinéma aussi bien que dans des espaces d’exposition : est-ce que cela change quelque chose pour toi (concrètement, symboliquement) ?

—

Ça change déjà le statut de mes films, selon qu'ils sont projetés dans une salle de cinéma ou dans un lieu d'art contemporain, de « cinématographiques » ils deviennent « vidéographiques », et du même coup, de cinéaste, je deviens vidéaste.

L'autre aspect, très pragmatique, est lié aux conditions de monstrations. Pour un lieu d'art contemporain, c'est une question d'accrochage. Dans le cas d'une exposition collective, je m'en remets à la compétence des commissaires d'expositions. Là, le plaisir (ou le déplaisir) est de voir son propre travail cohabiter, et parfois faire sens, avec des réalisations de natures différentes. Quand je suis seul à investir un lieu, les décisions m'appartiennent davantage. Ce deuxième cas de figure est aussi le plus stimulant. Je pense à une exposition personnelle, en 2007, au Frac Auvergne. C'était dans l'ancien lieu, qui était alors d'un seul bloc, sans pièce isolée. Mes films étaient projetés sur différents murs, en des tailles différentes, leur minimalisme sonore ne créaient pas d'interférences gênantes. Tout avait été méticuleusement calculé, mais je n'avais pu prévoir précisément la sensation qui en résulterait. Passant d'un film à l'autre, l'expérience que j'ai eue de mon travail à ce moment là, était étrangement immersive et dynamique, comme une plongée au cœur d'un processus créatif fait d'agencements fortuits... en apparence. Différents récits et différentes temporalités cohabitaient.

Au cinéma, il est arrivé que plusieurs de mes films soient projetés les uns à la suite des autres. La sensation immersive existe là encore. Mais avec une intensité différente. La relation aux films est davantage linéaire. Le télescopage des images n'est plus possible autrement que comme chose mentale. Là où il pouvait me suffire de tourner la tête, ou de faire quelques pas, pour passer d'un film à un autre, donc d'une temporalité à une autre, d'une narration à l'autre, là où je pouvais court-circuiter le cours des films, une fois dans une salle de cinéma, assis dans un fauteuil devant l'unique écran sur lequel les événements filmiques se déroulent chronologiquement, je dois me résigner à la passivité de mon état. Le temps s'écoule et m'englobe. Je suis pris en lui. Pour m'en échapper, il me faut m'en aller, donc mettre mon corps en mouvement et quitter l'écran des yeux.

Il y aurait donc une espèce de « liberté » du lieu d'exposition que la salle de cinéma – plus proche de cette fameuse histoire de caverne – n'offrirait pas ? A moins de le voir ainsi : par la contrainte qu'elle impose, la salle de cinéma permet une liberté d'immersion que le lieu d'exposition ne fait que suggérer. Dans ce dernier, pour arriver à pareille qualité immersive, je dois faire l'effort d'aller vers le film sans me laisser distraire. Être libre de mes mouvements peut aussi dissiper mon attention. Dans un lieu d'exposition, il m'est plus difficile d'oublier que j'ai un corps, entre autres parce que je suis souvent mal installé. Et parfois, je suis même debout, et, sans indication sur la durée de ce que je regarde, je m'interroge sur ma capacité à tenir la pose...

Je dirais qu'au cinéma, je prélève au temps un segment équivalent à la durée du film que je regarde ; alors qu'il s'agirait de pointillés pour un lieu d'exposition. C'est aussi lié au fait qu'on ne quitte pas une salle de cinéma comme ça. Le faire, c'est décider d'introduire du désordre au milieu d'une certaine harmonie. Dans un lieu d'exposition, je peux partir quand je veux, bien avant la fin, puisque je suis potentiellement déjà entré après le début.

Ainsi, l’expérience consistant à entrer dans un cinéma, ou bien dans un musée, est tout à fait différente, quand bien même il s’agirait de voir un film dans les deux cas ?

—

Dans un texte intitulé « en sortant du cinéma », Roland Barthes dit que l'on sort du cinéma engourdi, comme sous hypnose. La projection du film se prolonge hors la salle, dans la flânerie qui lui sera consécutive. Pour étayer son raisonnement, il précise que l'on entre au cinéma à partir d'une oisiveté, d'une disponibilité, d'une vacance. Et il précise, « sauf le cas – il est vrai, de plus en plus fréquent – d'une quête culturelle bien précise ». Cette idée d'entrer au cinéma par oisiveté me séduit autant qu'elle m'embarrasse. Quand je repense à l'une de mes plus fortes émotions cinématographiques, me vient immédiatement à l'esprit Satantango de Béla Tarr. Ma motivation première ressemblait davantage à une quête culturelle – voir enfin ce film-monstre. Mais après la projection, c'est bien en flâneur encore fortement commotionné par ce que je venais de voir que j'ai erré dans les rues de Paris. Bien sûr, le texte de Barthes est de 1975, il correspond à une époque, indiscutablement ; pour autant, dans ce qu'il suggère comme relation possible au cinéma, il ne me paraît pas obsolète. Je me trompe peut-être, mais il me parait plus naturel de prolonger une oisiveté par une séance de cinéma que par une visite au musée, surtout s'il s'agit d'y voir de l'art contemporain. J'ai l'impression qu'un emploi du temps flottant est réellement compatible avec l'envie de « se faire une toile », mais, qu'en revanche, la pratique des musées est d'abord motivée par la quête culturelle dont parle Barthes. Ce n'est pas grave pour autant, mais ça change pas mal de choses. Dans un cas, il s'agit de s'abandonner en l'œuvre regardée. De lui confier notre disponibilité. C'est donc l'abandon de soi qui prédomine – et se rendre seul au cinéma le rend encore plus manifeste. Dans l'autre cas, il y a un but, une envie préétablie, qui sera satisfaite ou non. Par ailleurs, je crois que l'on ne s'exprime pas de la même façon à la sortie d'un cinéma et d'un musée. On s'exprime différemment parce que l'expérience que l'on y a vécu était différente. Quand bien même ce serait pour voir un film dans l’un et l’autre cas, et le même film, le voir au musée ou au cinéma diffère du tout au tout. A la fin de l’expérience de vision, je ne parle pas depuis le même endroit.

D’une certaine façon, quand le film est au musée (quand le musée devient le gardien de l’œuvre), on peut avoir l’impression qu’il est à l’abri, dans un lieu, dans une collection, alors que s’il est « juste » projeté en salle, le film n’est que de passage ? Tu partages ce sentiment ?

—

Je suis d'accord pour dire qu'un film qui est entré dans une collection est à l'abri. Il est à l'abri, parce qu'un lieu lui offre un toit et se porte garant de sa conservation. D'un autre côté, pour la vidéo encore plus que pour les autres médiums, quand elle n'est pas exposée, elle n'existe pas. Si on se promène dans les réserves d'un musée, les peintures, sculptures ou photographies que l'on peut y croiser sont bien là, tangibles et visibles. D'une vidéo, on voit d'abord l'emballage – un boitier plastique avec une cassette Beta Num à l'intérieur, par exemple, ou juste un DVD... Et l'emballage ce n'est pas la vidéo. Pour les films sur pellicules, c'est différent, je peux encore avoir un contact physique avec les images. Mais l'analogique et le numérique l'interdisent. Sans interface, les images resteront tues. Sans l'outil qui peut en lire le contenu, une vidéo est un bout de plastique qui s'achète dans le commerce... C'est pourquoi il ne faut pas non plus que l'abri se transforme en tombeau. Mon sentiment est que les images d'un film (autre qu'argentique), sont sans support fixe. Elle ont le support que décide leur époque. Et je trouve cela plutôt intéressant, entre autres parce que ça rejoint cette dimension nomade qui me plait dans le cinéma. Ce qui me fait dire qu'un film n'est jamais autant vivant que lorsqu'il est projeté et « de passage » – pour reprendre la formule avancée à l’instant. Aujourd'hui, les vidéos des années 1980-1990 qui furent acquises sur VHS sont toutes en DVD. Quand le DVD sera remplacé, on les transférera à nouveau. Mais si la copie d'origine est détériorée, on ne pourra rien faire d'autre que dupliquer un film détérioré. Si l'on veut vraiment conserver ce type d'œuvres, il faut faire comme font les studios américains qui produisent les séries tournées en numériques : tout dupliquer sur 35 mm. Mais ça coûte cher, et si les artistes font de la vidéo et que celle-ci est autant démocratique, c'est aussi pour des raisons économiques.

Pour revenir sur l’exposition du cinéma au musée, bien sûr, ce ne sont pas tous les films qui entrent, et même peuvent entrer au musée… Le texte de Nassim Aboudrar dans cet ouvrage montre très bien que le temps est à cet endroit un critère fondamental, et c’est aussi ce qu’a compris Mark Lewis, ainsi que Jacques Aumont lorsqu’il parle du cinéma des frères Lumière comme de la dernière peinture impressionniste : la Vue Lumière possède « quelque chose » (sa proximité formelle avec le tableau, sa brièveté, le privilège accordé à la description au détriment de la narration, pour aller vite) qui la rend compatible avec le musée… or, peu de films possèdent ce quelque chose, non ?

—

Je pense que c'est le cœur du problème. Il me semble qu'il y a une déambulation muséale, comme il y a une déambulation citadine. Cette déambulation me paraît reposer sur un pacte qui pourrait se dire ainsi : des personnes mobiles se déplacent devant des œuvres immobiles. Le temps que ces personnes décident d'accorder à chaque œuvre est à leur discrétion. Mais le film est mauvais joueur, il rompt le pacte, parce qu'il dicte sa propre temporalité. Ce n'est pas pour rien que le spectacle cinématographique est à ce point ritualisé, même quand il a lieu dans une salle des fêtes comme dans L’esprit de la ruche.

Je vais reprendre la question, mais à l'envers. Quand on va dans un festival comme le FID Marseille, on constate la porosité qui existe entre cinéma et vidéo. Dans l'édition de 2009, j'ai vu Lunch Break, de Sharon Lockard – qui est une artiste et réalisatrice qui vient plutôt de la vidéo. Son film est un long et lent (car ralenti) plan séquence, en travelling avant, dans une usine, pendant la pause déjeuner des ouvriers. Je crois que ça dure 1 heure et demie. Voir un pareil film dans une salle de projection interroge le cinéma (comme lieu) dans sa capacité à s'approprier des œuvres qui seraient traditionnellement présentées dans des espaces typés art contemporain. Après la projection, je me souviens m'être demandé pourquoi je l'avais si vite associé à de la « vidéo d'art ». Ma première hypothèse s'appuyait sur sa simplicité formelle, ou plus précisément, son économie formelle au service d'un propos. Ma seconde, un peu méchante, sur son aspect déceptif : passée la surprise des premières minutes, quand devient manifeste le procédé qui le construit, il ne reste plus qu'une expérience du temps qui passe... ce qui n'est pas la même chose qu'une expérience du temps. Cela rejoint ce que je disais avec mon histoire de segment et de pointillé. Dans une salle de cinéma, ce film me fait subir sa propre temporalité, car je suis censé rester du début à la fin. Mais il peut aussi bien exister « en passant », en nous laissant lui glaner quelques minutes parsemées au gré d'une flânerie muséale. Et là, je me dis que, si au cinéma, on flâne avant et après (même s'il est également possible de s'y endormir), au musée, on peut flâner pendant. Et regarder les œuvres dans un parfait dilettantisme. Et c'est d'ailleurs ainsi que certaines d'entre elles se donnent réellement à voir. C'est par exemple le cas de Sugar Water d'Eric Baudelaire, mais c'est aussi le cas d’Empire ou de Sleep de Warhol.

En revanche, un film comme Satantango n'est pas fait pour que soit posé sur lui un regard dilettante. Parce que l'expérience de la durée qu'il implique est beaucoup trop constitutive des enjeux cinématographiques qui l'animent. Même chose pour Cinema Museum de Mark Lewis... et pourtant, il montre ses films dans des lieux d'exposition. Mais il se confronte sérieusement à ce problème de l’expérience d'un temps qui ne fait pas que passer. Je pense par exemple à Centrale. On voit un homme qui boit un café. En face de lui se tient une femme qui parle. Petit à petit, on saisit que l’homme n’est pas face à cette femme mais qu’il est reflété dans un miroir. C’est comme un faux split-screen. A partir du moment où le spectateur a compris comment l’image est composée, Lewis lui laisse juste le temps nécessaire à la jouissance de cette compréhension et ça s’arrête.

Dans ce cas là, ce qui gouverne l’image, c’est un temps décidé d’avance, comme dans les vues Lumières…

—

Oui, et c’est aussi le principe de Numéro zéro d’Eustache ou de Beauty N°2 de Wahrol. Dans les deux cas, il s'agit de dispositifs « piège à événements ». Le film de Warlhol, qui est d'une perversion incroyable, l'est jusqu'en sa conclusion : il s'achève brutalement, en plein dialogue. Comme si le support d'enregistrement était indifférent à ce qui s'y enregistre. Dans le film d’Eustache, c’est un peu différent, le temps est mesuré : juste avant la fin, le réalisateur demande à son chef opérateur, Philippe Théaudière, si c'est le dernier magasin. Théaudière lui répond que oui. Et Eustache conclut : « Alors laissons-le finir ». Il y a encore un bref échange, puis un silence au terme duquel le film s’achève effectivement. Le temps de la pellicule apparaît comme donnée matérielle susceptible de couper la parole, il prime sur cette dernière. Les pleins pouvoirs ont été concédés au ruban... Et pourtant, ce film est certainement l'un de ceux qui respecte le plus son sujet.

Segment ou pointillé : faut-il briser la durée, démanteler, tronçonner les long-métrages qui font la loi ordinaire du cinéma, pour les adapter au musée ? Dominique Païni, dans l’exposition sur Hitchcock, a notamment fait cela, découper des tranches de films (c’est un geste assez hitchcockien, au passage…) Il y aurait, au fond, deux logiques possibles pour tout musée du cinéma : d’un côté, la programmation, comme enchaînement dans le temps des œuvres filmiques ; de l’autre, l’exposition, dont le principe implique de trouver des solutions pour juxtaposer (et non enchaîner) des images (et non des œuvres) filmiques. Qu’en penses-tu ? Comment exposer, par exemple, un film tel Die Hard ?

—

A moins de recréer des conditions proches de celles d'une salle de cinéma, je pense entre autres au confort du spectateur, ne projeter que des fragments de films ou des films de courte durée me semble plus approprié à un espace d'exposition. Et puis, les enjeux ne sont pas les mêmes. Au cinéma, le montage est visible sur l'écran, il est pris en charge par le film. Dans un lieu d'exposition, en plus du montage du film projeté, il y a en effet l'agencement de ces images avec l'espace environnant, et la cohérence de cet agencement.

Cette question de montage est fondamentale. Si, par exemple, je décide de montrer à mes étudiants des beaux-arts la scène des agrandissements photographiques de Blow Up d'Antonioni, il me paraît nécessaire d'associer un autre agrandissement photographique, celui de Blade Runner de Ridley Scott. Et comme le film est l'adaptation d'une nouvelle de Phillip K. Dick, on peut commencer à dissocier ce qui est du ressort d'un langage exclusivement littéraire de ce qui est exclusivement cinématographique... Puisqu'on a déjà Blow Up et Blade Runner, il devient intéressant de continuer avec un extrait de Passion de Godard, quand la caméra déambule au milieu des reconstitutions de peintures. Alors, il faut aussi montrer les peintures : La Ronde de nuit de Rembrandt, Dos de Mayo de Goya, La Prise de Constantinople par les croisés de Delacroix, etc. Et là on peut naturellement faire un détour par la vidéo avec les films de David Claerbout. Et pourquoi ne pas prolonger avec les Photos d'Alix de Jean Eustache et le film Nostalghia de Hollis Frampton... Les choses s'agencent, se répondent, se contredisent peut-être. Dans tous les cas, il faut les mettre en scène.

Die Hard au musée ? Pourquoi pas. S’il s'agit de le faire entrer en résonance avec d’autres œuvres... et voir ce que ça raconte. Du coup, ce n'est plus uniquement Die Hard, film hollywoodien, avec un casting hollywoodien et des contraintes hollywoodiennes, qui est mis à l’étude, c’est tout un contexte cinématographique, sociétal, etc. Die Hard au musée, c’est intéressant, dans la mesure où l’agencement permet de poser des questions. Le confronter aux James Bond par exemple. Puisqu’on est sur Die Hard, le deuxième de la série, qui est aussi, à mon avis, le plus mauvais, ne peut plus être regardé de la même façon depuis le 11 septembre 2001. Et encore moins par les Américains. C’est intéressant d'observer un produit de divertissement qui ne divertit plus vraiment parce qu’il met en scène ce qui est entré dans le réel. Et comme le dit Lacan, « le réel, c’est quand on se cogne. »

A quoi pourrait ressembler, selon toi, le « patrimoine cinématographique » ? Il y a un patrimoine matériel et technique. Dans ton travail, tu utilises des supports qui sont en train de disparaître, est-ce une façon de perpétuer quelque chose ? Il y a également un patrimoine plus immatériel et symbolique. Tes films participent souvent d’un geste de « conservation », si ce n’est de « sauvetage », préservant de l’oubli des images trouvées ou des archives privées…

—

Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le passage des choses. Pour moi, le cinéma ne fixe pas tant un instant que l'impossibilité de son itération. Filmer, c'est fixer la disparition de quelque chose. L'idée de conservation, si elle est importante pour moi, l'est surtout pour sa dimension profondément mélancolique et funèbre. Comme des papillons épinglés... Si j'utilise souvent le Super-8, ce n'est pas pour pérenniser une technique tombée en désuétude. Je me suis d'abord emparé d'un objet (la caméra) qui appartenait à mon père, avec lequel il avait regardé et m'avait regardé (et filmé). Il y a eu un passage de témoin – à mon tour de témoigner. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est autant la contrainte liée à la brièveté d'une bobine Super-8, que, comme pour tout support argentique, l'impossibilité d'avoir immédiatement accès à ce qui fut filmé. Je laisse au temps le soin de faire son travail d'oubli. Plus je laisse s'écouler de temps entre la prise de vue et le montage, plus mes images pourraient être celles d'un autre, « une personne qui est à présent pour moi comme un aïeul » comme écrivait Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune. Quand j'ai la sensation de me sentir dépossédé de mes propres images, je commence le montage, qui est un exercice de mise à distance qui nécessite de garder la tête froide.

Le super-8 me plait aussi parce qu'il offre une image très mobile, d'assez basse résolution, loin de la course aux pixels actuelle. Mais j'aime aussi les images qui s'obtiennent avec un téléphone portable, ou celles, magnifiques car fantomatiques, qui résultaient de la caméra-jouet Fisher Price.

Dans tes films, le commentaire est essentiel et l’image se construit petit à petit à la faveur d’un récit. Un peu comme au musée, la visite est guidée… C’est une forme de médiation, non ?

—

J’aime beaucoup ce que Serge Daney dit de la carte postale. Il loue en elle l'ambivalence d'un objet parfaitement populaire tout en pouvant être absolument personnel et élitaire. Sur une des deux faces, une image, clichée le plus souvent. Sur l'autre, des mots tout à fait personnalisés, pleins de malices. Une carte postale est un peu comme cette ancienne expérience optique, commercialisée en 1825 par son créateur John Ayrton Paris : le thaumatrope. Il s’agit d’un disque sur lequel chaque face est imprimée d’un motif différent. Par une rapide rotation, le motif inscrit à l’avers et celui inscrit au revers semblent n’en faire plus qu’un. Si on imagine, par exemple, un oiseau sur une face et une cage sur l’autre, sous l'action de la rotation, l'oiseau se retrouve prisonnier de la cage. Disons que l'oiseau est l'image et les barreaux de la cage les lignes de texte écrites au dos de la carte postale...

L’image au recto comme les mots écrits au verso, s’ils sont en théorie choisis en fonction du destinataire, ne font, en revanche, qu'assez rarement référence l’un à l'autre. Deux entités, en apparence parfaitement hétérogènes, cohabitent. Mais une chose demeure : image et texte ont un support, un expéditeur, et un destinataire communs. Le support est un rectangle de papier cartonné. L’expéditeur et le destinataire partagent une vraie proximité.

J’ai dans « mes cartons », depuis plusieurs années, un scénario de film qui est à peu près celui-ci : une personne déménage, et comme toute personne qui déménage, elle commence à faire le tri des choses superflues. Elle tombe, par hasard, sur un bout de papier rectangulaire, vraisemblablement découpé d'un magazine. D’un côté, une image, qu’elle trouve tout de suite belle. De l’autre, un texte, dont aucun mot n'a été tronqué par la découpe, qu'elle trouve tout de suite beau. Elle n’a aucun souvenir de ce bout de papier, mais une question l'obsède : était-ce l'image ou le texte qui avait à l'époque motivé les coups de ciseaux qui, d'une page, ont extrait ce fragment ?

Je n'avais pas envisagé les récits qui se nouent aux images de mes films comme une forme de médiation muséale. Mais il est évident qu'une démarche médiatrice est en jeu. Ça vient entre autres de mon intérêt pour la psychanalyse, et tout particulièrement pour les méthodes projectives. Mais c'est sans doute encore plus ancien, et, comme souvent quand il est question de cinéma, c'est une histoire d'enfance.

Dans mes films, le récit est un processus de mise à distance. Il remet en question les éléments visuels et auditifs. C'est vrai qu'il y a médiation, mais en tant qu'elle inocule du doute.

Il y a quelques années, en 2004, je réalisais une espèce de film-essai, tourné au musée des Beaux-Arts de Lyon. J'avais une contrainte à respecter : partir d'une œuvre exposée. J'ai choisi de travailler sur Les dernières paroles de l'empereur Marc Aurèle de Delacroix. Il se trouve que ce tableau fait face à une peinture de Nicolas Toussaint Charlet intitulée La retraite de Russie, qui montre la débâcle napoléonienne. C'est un très bon champ/contre-champ : d'un côté, la défaite d'une parole d'un père à son fils, de l'autre, une défaite militaire. Mon film ne montrait pas le Delacroix. La caméra lui tournait le dos pour filmer le tableau d'en face, en plan fixe. Devant ce tableau, face à la caméra, il y a avait deux personnes qui regardaient au-delà d'elle, donc en direction « des dernières paroles de l'empereur Marc Aurèle ». Ces deux personnes étaient un médiateur qui décrivait la peinture de Delacroix, avec, à ses côtés, un aveugle. C'est un acteur qui jouait le rôle du médiateur et qui disait un texte très descriptif que j'avais écrit. Et c'est moi qui jouais l'aveugle. J'ai donc tourné un film les yeux fermés, en écoutant mon texte dit par un autre, à quelques mètres de la peinture décrite...

Dans un autre film que tu as réalisé, À une passante (2005), la voix peut aussi devenir un moyen de frayer un chemin inattendu dans l’image que l’on a sous les yeux.

—

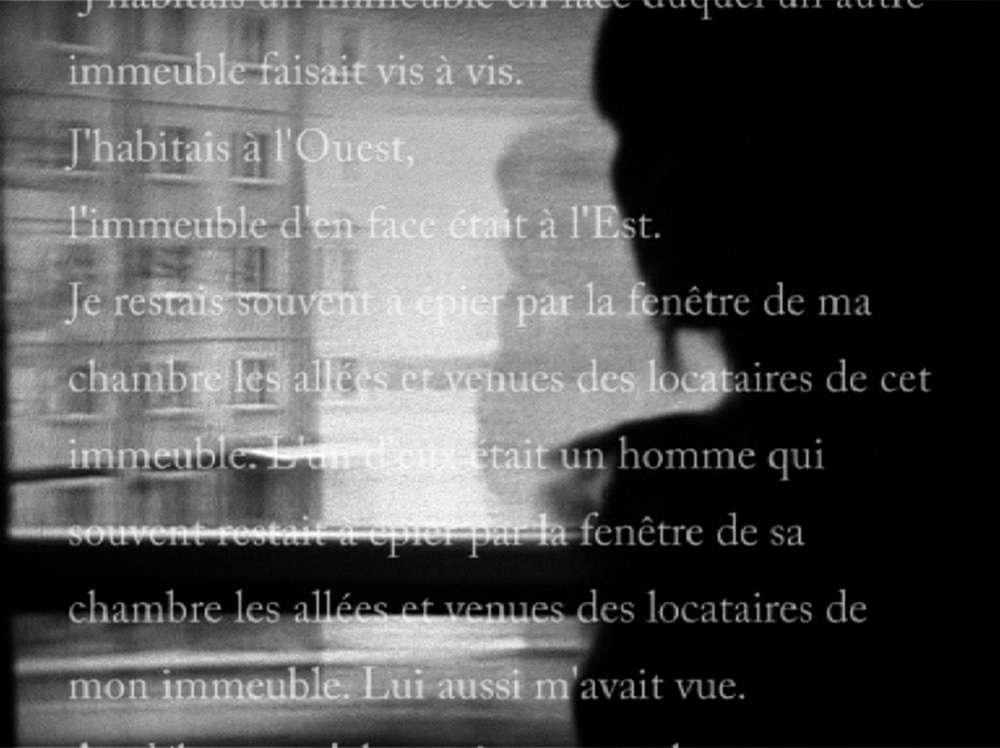

Les films qui m’ont le plus marqué, eu égard au travail de la voix, sont ceux d’Eustache. Qu’il s’agisse de la diction très particulière de La maman et la putain ou bien des rapports construits, et suggérés, entre l’image et le son dans Une sale histoire. Ce sont des expériences qui placent véritablement le cinéma en butée de lui-même (plus encore que chez Duras). Dans Une sale histoire, la voix investit ce que l’image ne montre pas, l’expérience voyeuriste ne peut pas et ne doit pas être montrée, mais dite. Le film est travaillé par une vraie interrogation et doit affronter tous les dangers que ça comporte, en admettant pour commencer que la jouissance demeure purement du domaine de l’écoute. Jouir et ouir, au fond, c’est très proche. Même chose dans Les photos d’Alix qui pousse très loin la désynchronie entre l’image et le commentaire. Eustache fait travailler la disjonction entre l’image et le son en partant d’un dispositif effrayant de minimalisme. On trouve également des expérimentations intéressantes dans un film comme Conversation secrète de Coppola, ou bien dans la scène d’ouverture de La Soif du mal dont le montage s’appuie sur une construction sonore très fine. J’ai vraisemblablement raté des choses, mais à ce jour, je n’ai encore jamais fait l’expérience « au musée » d’un lien son/image d’une telle subtilité. Sur ce terrain, j’ai encore l’impression que le cinéma a une sacrée longueur d’avance.

Cela dit, je ne veux pas non plus être dogmatique et attribuer au cinéma toutes les vertus. Le dogmatisme cinématographique produit parfois des idées absurdes.

On trouve encore des personnes pour soutenir, par exemple, que ne serait cinématographique que ce qui relève de l’argentique. Heureusement, cette position est de moins en moins défendue. Elle est de fait indéfendable car elle va complètement à l’encontre de l’esprit des avant-gardes cinématographiques. Oskar Fischinger n’aurait sans doute pas hésité à utiliser un téléphone portable ! Que l’image sur pellicule soit belle, c’est incontestable. Mais le cinéma, c’est beaucoup plus que ça, ce n’est pas juste un ruban de celluloïde sur lequel se fixent les images. S’il n’avait tenu qu’à ça, le cinéma aurait été un art mot-né.

Le musée est fondamentalement un dispositif instituant la « valeur » des choses. Peux-tu revenir là-dessus, et sur la question, corrélative, du patrimoine ?

—

Sur l’institution de la valeur et le patrimoine, je vais répondre de manière très décalée, par une anecdote. Il y a de plus en plus d’expositions qui sont (ou simulent) des promenades dans un atelier (sauf que le musée est généralement beaucoup plus propre qu’un atelier). Richard Prince, par exemple, récemment… Déambulant dans cette exposition, je me disais (parce que j’aime beaucoup les Doors et qu’il y avait un recueil de An American prayer, en version originale, une rareté dont il n’existe peut-être qu’une centaine d’exemplaires) : un fou de Jim Morrisson pourrait très bien avoir envie de trouver un stratagème pour piquer An American prayer, en se fichant tout à fait de Richard Prince et de son œuvre…

Chose plus marquante encore. Dans la même exposition, il y avait une petite salle, à côté, où se trouvaient des Ipad. Ce qui m’a impressionné, ce n’étaient pas les textes ou les photographies, mais l’objet Ipad (c’était la première fois que j’en avais un dans les mains). A ce moment-là, je me suis dit : quelle belle invention ! Et je me suis dit aussi, dans la foulée : là, c’est Apple qui gagne, pas Richard Prince.

Quand tu réalises un film, tu penses aux images et à l’histoire du cinéma ? tu penses aux images et à l’histoire de l’art (même après coup) ?

—

Pour chaque réalisation, inévitablement, des images font surface. Je dois composer avec. Quand je filme, il m'importe d'avoir conscience que tel plan, tel mouvement de caméra, telle lumière... peuvent avoir une référence artistique. Il y a une filiation que je trouve à la fois rassurante et nécessaire, parce qu'elle responsabilise. Dans leur film « Une visite au Louvre », Straub et Huillet citent une phrase de Cézanne : « Quand on ne sait pas, on croit que ceux qui savent vous obstruent. Alors qu'au contraire, si on les fréquente, au lieu de vous encombrer, ils vous prennent par la main et vous font gentiment, à côté d'eux, balbutier votre petite histoire. » Si j'accepte d'avoir la prétention de faire des films qui ont certaines velléités artistiques, je ne vois pas comment ne pas me sentir responsable des images que j'essaie de créer. Mais j'ai constaté que bien souvent, les références inconscientes sont aussi les plus efficientes.

A ton avis, les films réalisés par des artistes s’inscrivent-ils dans une histoire qui excède celle du seul cinéma, quelque chose comme une histoire générale des images ? C’est que l’histoire du cinéma s’est écrite comme une histoire relativement séparée (distincte de l’histoire de la photographie comme de l’histoire de l’art, par exemple) mais notre temps est peut-être celui d’une sorte de « reconfiguration historique », par laquelle le film s’affranchit de l’histoire spécifique du cinéma (un bel exemple de cela est l’ouvrage de Philippe-Alain Michaud, Le Peuple des images) ? Qu’est-ce que cela change, d’inscrire le film dans une histoire générale des images (qui dépasserait évidemment la supposée spécificité de chaque médium) ?

—

Il est vraisemblable que certains artistes qui font des films soient en dehors du cinéma, parce que leurs réalisations sont visibles en dehors des salles obscures. Qu'ils produisent une histoire qui excède celle du cinéma, je ne le crois pas, parce qu'il me semble que le cinéma fait déjà partie d'une histoire générale des images.

Dans une bibliothèque, il est nécessaire qu'il y ait un rayon consacré à l'histoire de la peinture et des peintres, un autre à la photographie, un au cinéma, etc. Parce qu'il faut bien établir une classification et rendre les documents accessibles. En revanche, on ne déambule pas dans l'histoire des images avec une pareille rigueur. Les choses sont plus hétérodoxes et beaucoup moins faciles à mettre en équation. À mes yeux, l'atlas Mnémosyne de Warburg et le palimpseste que sont les Histoire(s) du cinéma de Godard sont très éclairants.

Penser une histoire générale des images et y inscrire le film, c'est peut-être le renvoyer à ses origines. Je suis attaché à une histoire d'un cinéma qui vient du spectacle populaire, qui est en filiation avec les lanternes magiques des colporteurs, un cinéma qui a longuement tâtonné avant de trouver sa forme institutionnalisée, et qui, même l'ayant trouvée, fuit de toutes parts. Un film comme L’esprit de la ruche, de Victor Erice, pointe cette dimension nomade et populaire. Au début, un camion arrive dans un petit village castillan (et ce début n'est pas sans résonner avec celui des Harmonies Werckmeister de Bela Tarr). Dans le camion, il y a une promesse : le film Frankenstein de James Whale. Tous les enfants du village l'attendent. Et c'est dans une petite salle des fêtes que la promesse prométhéenne adviendra. Ils l'attendaient avant que le camion arrive, grâce à de petits signes, des objets transitionnels, comme disait Winnicott, qui créent le désir et entretiennent la promesse. Le signe le plus visible, parce que le réalisateur le suggère subtilement, est une affiche du film. Pour les enfants du village, le film avait certainement dû commencer par cette affiche, doublée du bouche à oreille qu'un aussi petit village ne pouvait exclure. Quand je vois un ou quelques photogrammes d'un film, épinglés à l'entrée d'une salle de cinéma, ou dans une revue, ou lorsque je vois des extraits sur Internet, il y a encore quelque chose de cette promesse. Et à ce moment là, pour moi aussi, le film a déjà commencé.

Tu montres tes films dans des salles de cinéma aussi bien que dans des espaces d’exposition : est-ce que cela change quelque chose pour toi (concrètement, symboliquement) ?

—

Ça change déjà le statut de mes films, selon qu'ils sont projetés dans une salle de cinéma ou dans un lieu d'art contemporain, de « cinématographiques » ils deviennent « vidéographiques », et du même coup, de cinéaste, je deviens vidéaste.

L'autre aspect, très pragmatique, est lié aux conditions de monstrations. Pour un lieu d'art contemporain, c'est une question d'accrochage. Dans le cas d'une exposition collective, je m'en remets à la compétence des commissaires d'expositions. Là, le plaisir (ou le déplaisir) est de voir son propre travail cohabiter, et parfois faire sens, avec des réalisations de natures différentes. Quand je suis seul à investir un lieu, les décisions m'appartiennent davantage. Ce deuxième cas de figure est aussi le plus stimulant. Je pense à une exposition personnelle, en 2007, au Frac Auvergne. C'était dans l'ancien lieu, qui était alors d'un seul bloc, sans pièce isolée. Mes films étaient projetés sur différents murs, en des tailles différentes, leur minimalisme sonore ne créaient pas d'interférences gênantes. Tout avait été méticuleusement calculé, mais je n'avais pu prévoir précisément la sensation qui en résulterait. Passant d'un film à l'autre, l'expérience que j'ai eue de mon travail à ce moment là, était étrangement immersive et dynamique, comme une plongée au cœur d'un processus créatif fait d'agencements fortuits... en apparence. Différents récits et différentes temporalités cohabitaient.

Au cinéma, il est arrivé que plusieurs de mes films soient projetés les uns à la suite des autres. La sensation immersive existe là encore. Mais avec une intensité différente. La relation aux films est davantage linéaire. Le télescopage des images n'est plus possible autrement que comme chose mentale. Là où il pouvait me suffire de tourner la tête, ou de faire quelques pas, pour passer d'un film à un autre, donc d'une temporalité à une autre, d'une narration à l'autre, là où je pouvais court-circuiter le cours des films, une fois dans une salle de cinéma, assis dans un fauteuil devant l'unique écran sur lequel les événements filmiques se déroulent chronologiquement, je dois me résigner à la passivité de mon état. Le temps s'écoule et m'englobe. Je suis pris en lui. Pour m'en échapper, il me faut m'en aller, donc mettre mon corps en mouvement et quitter l'écran des yeux.

Il y aurait donc une espèce de « liberté » du lieu d'exposition que la salle de cinéma – plus proche de cette fameuse histoire de caverne – n'offrirait pas ? A moins de le voir ainsi : par la contrainte qu'elle impose, la salle de cinéma permet une liberté d'immersion que le lieu d'exposition ne fait que suggérer. Dans ce dernier, pour arriver à pareille qualité immersive, je dois faire l'effort d'aller vers le film sans me laisser distraire. Être libre de mes mouvements peut aussi dissiper mon attention. Dans un lieu d'exposition, il m'est plus difficile d'oublier que j'ai un corps, entre autres parce que je suis souvent mal installé. Et parfois, je suis même debout, et, sans indication sur la durée de ce que je regarde, je m'interroge sur ma capacité à tenir la pose...

Je dirais qu'au cinéma, je prélève au temps un segment équivalent à la durée du film que je regarde ; alors qu'il s'agirait de pointillés pour un lieu d'exposition. C'est aussi lié au fait qu'on ne quitte pas une salle de cinéma comme ça. Le faire, c'est décider d'introduire du désordre au milieu d'une certaine harmonie. Dans un lieu d'exposition, je peux partir quand je veux, bien avant la fin, puisque je suis potentiellement déjà entré après le début.

Ainsi, l’expérience consistant à entrer dans un cinéma, ou bien dans un musée, est tout à fait différente, quand bien même il s’agirait de voir un film dans les deux cas ?

—

Dans un texte intitulé « en sortant du cinéma », Roland Barthes dit que l'on sort du cinéma engourdi, comme sous hypnose. La projection du film se prolonge hors la salle, dans la flânerie qui lui sera consécutive. Pour étayer son raisonnement, il précise que l'on entre au cinéma à partir d'une oisiveté, d'une disponibilité, d'une vacance. Et il précise, « sauf le cas – il est vrai, de plus en plus fréquent – d'une quête culturelle bien précise ». Cette idée d'entrer au cinéma par oisiveté me séduit autant qu'elle m'embarrasse. Quand je repense à l'une de mes plus fortes émotions cinématographiques, me vient immédiatement à l'esprit Satantango de Béla Tarr. Ma motivation première ressemblait davantage à une quête culturelle – voir enfin ce film-monstre. Mais après la projection, c'est bien en flâneur encore fortement commotionné par ce que je venais de voir que j'ai erré dans les rues de Paris. Bien sûr, le texte de Barthes est de 1975, il correspond à une époque, indiscutablement ; pour autant, dans ce qu'il suggère comme relation possible au cinéma, il ne me paraît pas obsolète. Je me trompe peut-être, mais il me parait plus naturel de prolonger une oisiveté par une séance de cinéma que par une visite au musée, surtout s'il s'agit d'y voir de l'art contemporain. J'ai l'impression qu'un emploi du temps flottant est réellement compatible avec l'envie de « se faire une toile », mais, qu'en revanche, la pratique des musées est d'abord motivée par la quête culturelle dont parle Barthes. Ce n'est pas grave pour autant, mais ça change pas mal de choses. Dans un cas, il s'agit de s'abandonner en l'œuvre regardée. De lui confier notre disponibilité. C'est donc l'abandon de soi qui prédomine – et se rendre seul au cinéma le rend encore plus manifeste. Dans l'autre cas, il y a un but, une envie préétablie, qui sera satisfaite ou non. Par ailleurs, je crois que l'on ne s'exprime pas de la même façon à la sortie d'un cinéma et d'un musée. On s'exprime différemment parce que l'expérience que l'on y a vécu était différente. Quand bien même ce serait pour voir un film dans l’un et l’autre cas, et le même film, le voir au musée ou au cinéma diffère du tout au tout. A la fin de l’expérience de vision, je ne parle pas depuis le même endroit.

D’une certaine façon, quand le film est au musée (quand le musée devient le gardien de l’œuvre), on peut avoir l’impression qu’il est à l’abri, dans un lieu, dans une collection, alors que s’il est « juste » projeté en salle, le film n’est que de passage ? Tu partages ce sentiment ?

—

Je suis d'accord pour dire qu'un film qui est entré dans une collection est à l'abri. Il est à l'abri, parce qu'un lieu lui offre un toit et se porte garant de sa conservation. D'un autre côté, pour la vidéo encore plus que pour les autres médiums, quand elle n'est pas exposée, elle n'existe pas. Si on se promène dans les réserves d'un musée, les peintures, sculptures ou photographies que l'on peut y croiser sont bien là, tangibles et visibles. D'une vidéo, on voit d'abord l'emballage – un boitier plastique avec une cassette Beta Num à l'intérieur, par exemple, ou juste un DVD... Et l'emballage ce n'est pas la vidéo. Pour les films sur pellicules, c'est différent, je peux encore avoir un contact physique avec les images. Mais l'analogique et le numérique l'interdisent. Sans interface, les images resteront tues. Sans l'outil qui peut en lire le contenu, une vidéo est un bout de plastique qui s'achète dans le commerce... C'est pourquoi il ne faut pas non plus que l'abri se transforme en tombeau. Mon sentiment est que les images d'un film (autre qu'argentique), sont sans support fixe. Elle ont le support que décide leur époque. Et je trouve cela plutôt intéressant, entre autres parce que ça rejoint cette dimension nomade qui me plait dans le cinéma. Ce qui me fait dire qu'un film n'est jamais autant vivant que lorsqu'il est projeté et « de passage » – pour reprendre la formule avancée à l’instant. Aujourd'hui, les vidéos des années 1980-1990 qui furent acquises sur VHS sont toutes en DVD. Quand le DVD sera remplacé, on les transférera à nouveau. Mais si la copie d'origine est détériorée, on ne pourra rien faire d'autre que dupliquer un film détérioré. Si l'on veut vraiment conserver ce type d'œuvres, il faut faire comme font les studios américains qui produisent les séries tournées en numériques : tout dupliquer sur 35 mm. Mais ça coûte cher, et si les artistes font de la vidéo et que celle-ci est autant démocratique, c'est aussi pour des raisons économiques.

Pour revenir sur l’exposition du cinéma au musée, bien sûr, ce ne sont pas tous les films qui entrent, et même peuvent entrer au musée… Le texte de Nassim Aboudrar dans cet ouvrage montre très bien que le temps est à cet endroit un critère fondamental, et c’est aussi ce qu’a compris Mark Lewis, ainsi que Jacques Aumont lorsqu’il parle du cinéma des frères Lumière comme de la dernière peinture impressionniste : la Vue Lumière possède « quelque chose » (sa proximité formelle avec le tableau, sa brièveté, le privilège accordé à la description au détriment de la narration, pour aller vite) qui la rend compatible avec le musée… or, peu de films possèdent ce quelque chose, non ?

—

Je pense que c'est le cœur du problème. Il me semble qu'il y a une déambulation muséale, comme il y a une déambulation citadine. Cette déambulation me paraît reposer sur un pacte qui pourrait se dire ainsi : des personnes mobiles se déplacent devant des œuvres immobiles. Le temps que ces personnes décident d'accorder à chaque œuvre est à leur discrétion. Mais le film est mauvais joueur, il rompt le pacte, parce qu'il dicte sa propre temporalité. Ce n'est pas pour rien que le spectacle cinématographique est à ce point ritualisé, même quand il a lieu dans une salle des fêtes comme dans L’esprit de la ruche.

Je vais reprendre la question, mais à l'envers. Quand on va dans un festival comme le FID Marseille, on constate la porosité qui existe entre cinéma et vidéo. Dans l'édition de 2009, j'ai vu Lunch Break, de Sharon Lockard – qui est une artiste et réalisatrice qui vient plutôt de la vidéo. Son film est un long et lent (car ralenti) plan séquence, en travelling avant, dans une usine, pendant la pause déjeuner des ouvriers. Je crois que ça dure 1 heure et demie. Voir un pareil film dans une salle de projection interroge le cinéma (comme lieu) dans sa capacité à s'approprier des œuvres qui seraient traditionnellement présentées dans des espaces typés art contemporain. Après la projection, je me souviens m'être demandé pourquoi je l'avais si vite associé à de la « vidéo d'art ». Ma première hypothèse s'appuyait sur sa simplicité formelle, ou plus précisément, son économie formelle au service d'un propos. Ma seconde, un peu méchante, sur son aspect déceptif : passée la surprise des premières minutes, quand devient manifeste le procédé qui le construit, il ne reste plus qu'une expérience du temps qui passe... ce qui n'est pas la même chose qu'une expérience du temps. Cela rejoint ce que je disais avec mon histoire de segment et de pointillé. Dans une salle de cinéma, ce film me fait subir sa propre temporalité, car je suis censé rester du début à la fin. Mais il peut aussi bien exister « en passant », en nous laissant lui glaner quelques minutes parsemées au gré d'une flânerie muséale. Et là, je me dis que, si au cinéma, on flâne avant et après (même s'il est également possible de s'y endormir), au musée, on peut flâner pendant. Et regarder les œuvres dans un parfait dilettantisme. Et c'est d'ailleurs ainsi que certaines d'entre elles se donnent réellement à voir. C'est par exemple le cas de Sugar Water d'Eric Baudelaire, mais c'est aussi le cas d’Empire ou de Sleep de Warhol.

En revanche, un film comme Satantango n'est pas fait pour que soit posé sur lui un regard dilettante. Parce que l'expérience de la durée qu'il implique est beaucoup trop constitutive des enjeux cinématographiques qui l'animent. Même chose pour Cinema Museum de Mark Lewis... et pourtant, il montre ses films dans des lieux d'exposition. Mais il se confronte sérieusement à ce problème de l’expérience d'un temps qui ne fait pas que passer. Je pense par exemple à Centrale. On voit un homme qui boit un café. En face de lui se tient une femme qui parle. Petit à petit, on saisit que l’homme n’est pas face à cette femme mais qu’il est reflété dans un miroir. C’est comme un faux split-screen. A partir du moment où le spectateur a compris comment l’image est composée, Lewis lui laisse juste le temps nécessaire à la jouissance de cette compréhension et ça s’arrête.

Dans ce cas là, ce qui gouverne l’image, c’est un temps décidé d’avance, comme dans les vues Lumières…

—

Oui, et c’est aussi le principe de Numéro zéro d’Eustache ou de Beauty N°2 de Wahrol. Dans les deux cas, il s'agit de dispositifs « piège à événements ». Le film de Warlhol, qui est d'une perversion incroyable, l'est jusqu'en sa conclusion : il s'achève brutalement, en plein dialogue. Comme si le support d'enregistrement était indifférent à ce qui s'y enregistre. Dans le film d’Eustache, c’est un peu différent, le temps est mesuré : juste avant la fin, le réalisateur demande à son chef opérateur, Philippe Théaudière, si c'est le dernier magasin. Théaudière lui répond que oui. Et Eustache conclut : « Alors laissons-le finir ». Il y a encore un bref échange, puis un silence au terme duquel le film s’achève effectivement. Le temps de la pellicule apparaît comme donnée matérielle susceptible de couper la parole, il prime sur cette dernière. Les pleins pouvoirs ont été concédés au ruban... Et pourtant, ce film est certainement l'un de ceux qui respecte le plus son sujet.

Segment ou pointillé : faut-il briser la durée, démanteler, tronçonner les long-métrages qui font la loi ordinaire du cinéma, pour les adapter au musée ? Dominique Païni, dans l’exposition sur Hitchcock, a notamment fait cela, découper des tranches de films (c’est un geste assez hitchcockien, au passage…) Il y aurait, au fond, deux logiques possibles pour tout musée du cinéma : d’un côté, la programmation, comme enchaînement dans le temps des œuvres filmiques ; de l’autre, l’exposition, dont le principe implique de trouver des solutions pour juxtaposer (et non enchaîner) des images (et non des œuvres) filmiques. Qu’en penses-tu ? Comment exposer, par exemple, un film tel Die Hard ?

—

A moins de recréer des conditions proches de celles d'une salle de cinéma, je pense entre autres au confort du spectateur, ne projeter que des fragments de films ou des films de courte durée me semble plus approprié à un espace d'exposition. Et puis, les enjeux ne sont pas les mêmes. Au cinéma, le montage est visible sur l'écran, il est pris en charge par le film. Dans un lieu d'exposition, en plus du montage du film projeté, il y a en effet l'agencement de ces images avec l'espace environnant, et la cohérence de cet agencement.

Cette question de montage est fondamentale. Si, par exemple, je décide de montrer à mes étudiants des beaux-arts la scène des agrandissements photographiques de Blow Up d'Antonioni, il me paraît nécessaire d'associer un autre agrandissement photographique, celui de Blade Runner de Ridley Scott. Et comme le film est l'adaptation d'une nouvelle de Phillip K. Dick, on peut commencer à dissocier ce qui est du ressort d'un langage exclusivement littéraire de ce qui est exclusivement cinématographique... Puisqu'on a déjà Blow Up et Blade Runner, il devient intéressant de continuer avec un extrait de Passion de Godard, quand la caméra déambule au milieu des reconstitutions de peintures. Alors, il faut aussi montrer les peintures : La Ronde de nuit de Rembrandt, Dos de Mayo de Goya, La Prise de Constantinople par les croisés de Delacroix, etc. Et là on peut naturellement faire un détour par la vidéo avec les films de David Claerbout. Et pourquoi ne pas prolonger avec les Photos d'Alix de Jean Eustache et le film Nostalghia de Hollis Frampton... Les choses s'agencent, se répondent, se contredisent peut-être. Dans tous les cas, il faut les mettre en scène.

Die Hard au musée ? Pourquoi pas. S’il s'agit de le faire entrer en résonance avec d’autres œuvres... et voir ce que ça raconte. Du coup, ce n'est plus uniquement Die Hard, film hollywoodien, avec un casting hollywoodien et des contraintes hollywoodiennes, qui est mis à l’étude, c’est tout un contexte cinématographique, sociétal, etc. Die Hard au musée, c’est intéressant, dans la mesure où l’agencement permet de poser des questions. Le confronter aux James Bond par exemple. Puisqu’on est sur Die Hard, le deuxième de la série, qui est aussi, à mon avis, le plus mauvais, ne peut plus être regardé de la même façon depuis le 11 septembre 2001. Et encore moins par les Américains. C’est intéressant d'observer un produit de divertissement qui ne divertit plus vraiment parce qu’il met en scène ce qui est entré dans le réel. Et comme le dit Lacan, « le réel, c’est quand on se cogne. »

A quoi pourrait ressembler, selon toi, le « patrimoine cinématographique » ? Il y a un patrimoine matériel et technique. Dans ton travail, tu utilises des supports qui sont en train de disparaître, est-ce une façon de perpétuer quelque chose ? Il y a également un patrimoine plus immatériel et symbolique. Tes films participent souvent d’un geste de « conservation », si ce n’est de « sauvetage », préservant de l’oubli des images trouvées ou des archives privées…

—

Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le passage des choses. Pour moi, le cinéma ne fixe pas tant un instant que l'impossibilité de son itération. Filmer, c'est fixer la disparition de quelque chose. L'idée de conservation, si elle est importante pour moi, l'est surtout pour sa dimension profondément mélancolique et funèbre. Comme des papillons épinglés... Si j'utilise souvent le Super-8, ce n'est pas pour pérenniser une technique tombée en désuétude. Je me suis d'abord emparé d'un objet (la caméra) qui appartenait à mon père, avec lequel il avait regardé et m'avait regardé (et filmé). Il y a eu un passage de témoin – à mon tour de témoigner. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est autant la contrainte liée à la brièveté d'une bobine Super-8, que, comme pour tout support argentique, l'impossibilité d'avoir immédiatement accès à ce qui fut filmé. Je laisse au temps le soin de faire son travail d'oubli. Plus je laisse s'écouler de temps entre la prise de vue et le montage, plus mes images pourraient être celles d'un autre, « une personne qui est à présent pour moi comme un aïeul » comme écrivait Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune. Quand j'ai la sensation de me sentir dépossédé de mes propres images, je commence le montage, qui est un exercice de mise à distance qui nécessite de garder la tête froide.

Le super-8 me plait aussi parce qu'il offre une image très mobile, d'assez basse résolution, loin de la course aux pixels actuelle. Mais j'aime aussi les images qui s'obtiennent avec un téléphone portable, ou celles, magnifiques car fantomatiques, qui résultaient de la caméra-jouet Fisher Price.

Dans tes films, le commentaire est essentiel et l’image se construit petit à petit à la faveur d’un récit. Un peu comme au musée, la visite est guidée… C’est une forme de médiation, non ?

—

J’aime beaucoup ce que Serge Daney dit de la carte postale. Il loue en elle l'ambivalence d'un objet parfaitement populaire tout en pouvant être absolument personnel et élitaire. Sur une des deux faces, une image, clichée le plus souvent. Sur l'autre, des mots tout à fait personnalisés, pleins de malices. Une carte postale est un peu comme cette ancienne expérience optique, commercialisée en 1825 par son créateur John Ayrton Paris : le thaumatrope. Il s’agit d’un disque sur lequel chaque face est imprimée d’un motif différent. Par une rapide rotation, le motif inscrit à l’avers et celui inscrit au revers semblent n’en faire plus qu’un. Si on imagine, par exemple, un oiseau sur une face et une cage sur l’autre, sous l'action de la rotation, l'oiseau se retrouve prisonnier de la cage. Disons que l'oiseau est l'image et les barreaux de la cage les lignes de texte écrites au dos de la carte postale...

L’image au recto comme les mots écrits au verso, s’ils sont en théorie choisis en fonction du destinataire, ne font, en revanche, qu'assez rarement référence l’un à l'autre. Deux entités, en apparence parfaitement hétérogènes, cohabitent. Mais une chose demeure : image et texte ont un support, un expéditeur, et un destinataire communs. Le support est un rectangle de papier cartonné. L’expéditeur et le destinataire partagent une vraie proximité.

J’ai dans « mes cartons », depuis plusieurs années, un scénario de film qui est à peu près celui-ci : une personne déménage, et comme toute personne qui déménage, elle commence à faire le tri des choses superflues. Elle tombe, par hasard, sur un bout de papier rectangulaire, vraisemblablement découpé d'un magazine. D’un côté, une image, qu’elle trouve tout de suite belle. De l’autre, un texte, dont aucun mot n'a été tronqué par la découpe, qu'elle trouve tout de suite beau. Elle n’a aucun souvenir de ce bout de papier, mais une question l'obsède : était-ce l'image ou le texte qui avait à l'époque motivé les coups de ciseaux qui, d'une page, ont extrait ce fragment ?

Je n'avais pas envisagé les récits qui se nouent aux images de mes films comme une forme de médiation muséale. Mais il est évident qu'une démarche médiatrice est en jeu. Ça vient entre autres de mon intérêt pour la psychanalyse, et tout particulièrement pour les méthodes projectives. Mais c'est sans doute encore plus ancien, et, comme souvent quand il est question de cinéma, c'est une histoire d'enfance.

Dans mes films, le récit est un processus de mise à distance. Il remet en question les éléments visuels et auditifs. C'est vrai qu'il y a médiation, mais en tant qu'elle inocule du doute.

Il y a quelques années, en 2004, je réalisais une espèce de film-essai, tourné au musée des Beaux-Arts de Lyon. J'avais une contrainte à respecter : partir d'une œuvre exposée. J'ai choisi de travailler sur Les dernières paroles de l'empereur Marc Aurèle de Delacroix. Il se trouve que ce tableau fait face à une peinture de Nicolas Toussaint Charlet intitulée La retraite de Russie, qui montre la débâcle napoléonienne. C'est un très bon champ/contre-champ : d'un côté, la défaite d'une parole d'un père à son fils, de l'autre, une défaite militaire. Mon film ne montrait pas le Delacroix. La caméra lui tournait le dos pour filmer le tableau d'en face, en plan fixe. Devant ce tableau, face à la caméra, il y a avait deux personnes qui regardaient au-delà d'elle, donc en direction « des dernières paroles de l'empereur Marc Aurèle ». Ces deux personnes étaient un médiateur qui décrivait la peinture de Delacroix, avec, à ses côtés, un aveugle. C'est un acteur qui jouait le rôle du médiateur et qui disait un texte très descriptif que j'avais écrit. Et c'est moi qui jouais l'aveugle. J'ai donc tourné un film les yeux fermés, en écoutant mon texte dit par un autre, à quelques mètres de la peinture décrite...

Dans un autre film que tu as réalisé, À une passante (2005), la voix peut aussi devenir un moyen de frayer un chemin inattendu dans l’image que l’on a sous les yeux.

—

Les films qui m’ont le plus marqué, eu égard au travail de la voix, sont ceux d’Eustache. Qu’il s’agisse de la diction très particulière de La maman et la putain ou bien des rapports construits, et suggérés, entre l’image et le son dans Une sale histoire. Ce sont des expériences qui placent véritablement le cinéma en butée de lui-même (plus encore que chez Duras). Dans Une sale histoire, la voix investit ce que l’image ne montre pas, l’expérience voyeuriste ne peut pas et ne doit pas être montrée, mais dite. Le film est travaillé par une vraie interrogation et doit affronter tous les dangers que ça comporte, en admettant pour commencer que la jouissance demeure purement du domaine de l’écoute. Jouir et ouir, au fond, c’est très proche. Même chose dans Les photos d’Alix qui pousse très loin la désynchronie entre l’image et le commentaire. Eustache fait travailler la disjonction entre l’image et le son en partant d’un dispositif effrayant de minimalisme. On trouve également des expérimentations intéressantes dans un film comme Conversation secrète de Coppola, ou bien dans la scène d’ouverture de La Soif du mal dont le montage s’appuie sur une construction sonore très fine. J’ai vraisemblablement raté des choses, mais à ce jour, je n’ai encore jamais fait l’expérience « au musée » d’un lien son/image d’une telle subtilité. Sur ce terrain, j’ai encore l’impression que le cinéma a une sacrée longueur d’avance.

Cela dit, je ne veux pas non plus être dogmatique et attribuer au cinéma toutes les vertus. Le dogmatisme cinématographique produit parfois des idées absurdes.

On trouve encore des personnes pour soutenir, par exemple, que ne serait cinématographique que ce qui relève de l’argentique. Heureusement, cette position est de moins en moins défendue. Elle est de fait indéfendable car elle va complètement à l’encontre de l’esprit des avant-gardes cinématographiques. Oskar Fischinger n’aurait sans doute pas hésité à utiliser un téléphone portable ! Que l’image sur pellicule soit belle, c’est incontestable. Mais le cinéma, c’est beaucoup plus que ça, ce n’est pas juste un ruban de celluloïde sur lequel se fixent les images. S’il n’avait tenu qu’à ça, le cinéma aurait été un art mot-né.

Le musée est fondamentalement un dispositif instituant la « valeur » des choses. Peux-tu revenir là-dessus, et sur la question, corrélative, du patrimoine ?

—

Sur l’institution de la valeur et le patrimoine, je vais répondre de manière très décalée, par une anecdote. Il y a de plus en plus d’expositions qui sont (ou simulent) des promenades dans un atelier (sauf que le musée est généralement beaucoup plus propre qu’un atelier). Richard Prince, par exemple, récemment… Déambulant dans cette exposition, je me disais (parce que j’aime beaucoup les Doors et qu’il y avait un recueil de An American prayer, en version originale, une rareté dont il n’existe peut-être qu’une centaine d’exemplaires) : un fou de Jim Morrisson pourrait très bien avoir envie de trouver un stratagème pour piquer An American prayer, en se fichant tout à fait de Richard Prince et de son œuvre…

Chose plus marquante encore. Dans la même exposition, il y avait une petite salle, à côté, où se trouvaient des Ipad. Ce qui m’a impressionné, ce n’étaient pas les textes ou les photographies, mais l’objet Ipad (c’était la première fois que j’en avais un dans les mains). A ce moment-là, je me suis dit : quelle belle invention ! Et je me suis dit aussi, dans la foulée : là, c’est Apple qui gagne, pas Richard Prince.